保険

なぜ今、保険の見直しが必要なの?

結婚、出産、住宅購入、子どもの独立、そしてご自身の定年退職。30代から50代は、様々なライフイベントが起こる時期です。

「結婚したから、配偶者の分の保障も考えなきゃ」

「子どもが生まれたから、教育費のためにもっと保障を厚くしたい」

「子どもが独立したから、子どもの分の保障は必要ないかな」

このように、ライフイベントによって必要な保障額や種類は大きく変化します。しかし、多くの人が一度加入したきりで、そのままにしているのが現状です。

「いつか見直さなきゃとは思っているんだけど…」

「何から手を付けたらいいのか分からない」

そんな方も多いのではないでしょうか?

保険見直しの3つのステップ

保険の見直しは、以下の3つのステップで進めていくとスムーズです。

ステップ1:現状の把握

まずは、今現在加入している保険の内容をすべて確認しましょう。保険証券を取り出し、以下の項目をチェックします。

-

加入している保険の種類:生命保険、医療保険、がん保険など

-

保障額:死亡保障、入院給付金、手術給付金など

-

保険料:月々の支払額

-

保障期間:いつまで保障されるのか

「保険証券をどこにしまったか忘れた」「内容が難しくてよく分からない」という方は、加入している保険会社の担当者やコールセンターに問い合わせてみましょう。

ステップ2:ライフプランの明確化

次に、ご自身のライフプランを具体的に考えてみましょう。

-

家族構成:配偶者、子どもの有無や年齢

-

将来の夢や目標:住宅購入、子どもの教育費、老後の生活費など

-

万が一の時に備えたいこと:ご自身の病気・ケガ、配偶者の万が一、ご自身の死亡など

これらを書き出してみると、漠然としていた「万が一」が具体的に見えてきます。

例えば、「子どもが大学を卒業するまでは、万が一のことがあっても教育費に困らないようにしたい」という目標があれば、それに合わせて死亡保障額を算出することができます。

ステップ3:最適な保険の設計

ステップ1とステップ2で把握した「現状」と「将来の目標」を比較し、足りない部分や過剰な部分を見つけ出します。

足りない部分:

-

住宅ローンを組んだので、死亡保障額を増やしたい

-

女性特有の病気に備えたいので、女性疾病特約をつけたい

過剰な部分:

-

子どもが独立したので、死亡保障額を減らしたい

-

貯蓄性のある保険に入っているが、もっと効率的に資産形成したい

これらをふまえて、新たな保険を設計していきます。

「新しい保険を探すのが大変そう…」と感じる方もいるかもしれませんが、ご安心ください。最近では、インターネットで複数の保険会社のプランを比較できるサービスも充実しています。

また、ファイナンシャルプランナーに相談するのも一つの方法です。中立的な立場で、ご自身のライフプランに合った保険を一緒に見つけるお手伝いをします。

30代~50代女性へ、年代別の見直しポイント

30代の女性

-

結婚・出産:ご自身の死亡保障に加え、配偶者の万が一に備える、子どもの教育費を確保するなど、家族のための保障を検討しましょう。

-

住宅購入:住宅ローンには団体信用生命保険が付いていることが多いですが、それだけで十分か確認しましょう。

40代の女性

-

子どもの成長:子どもの教育費がピークを迎える時期です。万が一のことがあっても、教育費に困らないような保障を確保しましょう。

-

ご自身の健康:女性特有の病気への備えや、がん保険、先進医療特約などを検討する良い機会です。

50代の女性

-

子どもの独立:お子さんが独立したら、保障額を見直すチャンスです。過剰な保障をスリム化することで、保険料を抑えることができます。

-

老後資金:老後の生活資金を考える時期です。医療費や介護費用に備える保険を検討するとともに、貯蓄性の高い保険を見直すのも良いでしょう。

まとめ

保険の見直しは、面倒に感じるかもしれませんが、ご自身の人生を豊かにするための「自分への投資」です。

今一度、ご自身の加入している保険と向き合い、ライフプランに合った最適なプランにすることで、将来への安心を手に入れることができます。

もし、「一人で考えるのは難しいな」と感じたら、ぜひお近くのファイナンシャルプランナーにご相談ください。あなたの人生のパートナーとして、最適なアドバイスをさせていただきます。

大阪でFP相談ならwith my fp

人生100年時代における備えとは?

いよいよ年末に差し掛かってきましたね。

そして、2025年がやってきます。少し前から話題に出ていましたが、2025年問題がいよいよ到来してきました。

2025年問題とは、国民の5人に1人が後期高齢者(75歳以上)の超高齢化社会を迎えることで雇用、医療、福祉といった日本経済や社会の広い領域に深刻な影響を及ぼす諸問題の総称です。

さて。唐突ですが、みなさんは何歳まで生きますか?

一生涯にかかる医療費の総額は

一生にかかる医療費は約2,700万円にのぼると言われています。

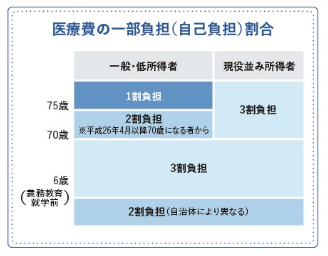

もちろんこの数値は医療費なので、自己負担はここから一般的には3割となります。

金融庁HPより抜粋

そしてその半分が70歳以上で必要となると言われています。

~69歳 約1,334万円

70歳~ 約1,365万円

国民全員が加入する医療保険制度に支えられ、高齢者は現役世代よりも軽い自己負担で医療が受けられます。

若い人が高齢者を支えたり健康な人が病気の人を支える事で、リスクを分散しているのです。

日本の一用保険制度は、とても頼りになる事がわかりますよね。

公的な制度は永遠につづくのか?

この質問に、【YES】と断言できる方は少ないのではないでしょうか?

でも無くなることは無いと思います。なんとか持続可能な制度を保とうとはしてくれると、願っていますが…

現在政府は、現役世代の負担が急増しないようにする方策が検討されています。

具体的には、介護保険制度を参考にして、高齢者の保険料と現役世代の後期高齢者支援金の伸び率を一致させる負担設定方法の見直しが考えられています。

もし、持続可能な制度になったとしても、めちゃくちゃいい制度になる!という事は無いだろうとお思いなら、ある程度自助努力は必要になると考えます。

人生100年時代では、70歳以上の期間がますます長くなることが予想されます。

そのための準備はできていますか??

シッカリ考えてみたい!という方は、ぜひ一緒に考えてみましょう。

大阪でFP相談ならwith my fp

あまり知られていない差額ベッド代の実際

皆さん“差額ベッド代”をご存じでしょうか?

ご家族の入院中の費用の支払いの際に、請求書を見て気になった方はいませんか?

差額ベッド代は健康保険が適用されないため、場合によっては全額自己負担となります。

今回は、あまり知られていない入院中の差額ベッド代についてご紹介していきます。

差額ベッド代って?

差額ベッド代とは、患者さんご自身が自ら希望して個室や少人数の部屋に入って入院する時に支払う費用のことを指します。

大部屋を利用した場合には差額ベッド代はかかりません。

<差額ベッド代が発生する条件>

①病床数は4床以下であること

②病室の面積は1人当たり4平方メートル以上であること

③病床のプライバシーを確保するための仕切りカーテンなどがあること

④特別の療養環境として適切な設備を有していること

差額ベッド代が発生する条件は、以下の2つのみです。

a) 患者本人が個室や少人数部屋を希望する

b) 患者が病院の勧めを了承したとき

差額ベッド代は全額自己負担!

差額ベッド代は、公的医療保険の対象外であり、全額自己負担となります。

費用負担の限度額はありません。

そのため1日にかかる費用×入院日数がそのまま請求されます。差額ベッド代は病院の規模や病床によってことなりますが、個室になればなるほど高くなります。

差額ベッド代を払わなくていい場合

過去にこんなことはありませんか?

・お見舞いに行ったら、勝手に個室入院になっていた。

・感染対策を理由に個室入院となった。

患者やその家族の同意なく、以下のように病院の都合で個室に入れられた場合、差額ベッド代を支払う必要がないとされています。

①同意書による同意の確認をしていない

②「治療上の必要」で特別に個室へ入院させる場合

③病棟管理の必要性などによって、個室に入院させた場合であり実質的に患者の選択によらない場合

⇒感染症などに罹患することによって、他の患者に伝播させるのを防ぐためなど

退院手続きのときに、トラブルが起こらないようにするためには“差額ベッド代”についてきちんと理解し、同意書は内容をよく読んでから署名をするようにしましょう。

同意書に署名していない場合、病院側の都合による差額ベッド代を退院時に請求されても、支払う義務はないのできちんと担当者に確認することが大切です。

差額ベッド代を上手に医療保険でカバー

差額ベッド代は短期入院であれば、さほど負担にはならず心配する必要はありません。

しかし長期入院になった場合は、差額ベッド代だけで100万円をこえてしまう場合があります。

“入院日数に応じて保険金が支払われるタイプ”の民間医療保険を使うと、例えば入院日額5000円の医療保険に加入しており113日入院していたとすれば、5000円×113日=565,000円を受け取ることができ、差額ベッド代分の支出をカバーできる場合があります。

ご自身の加入している保険を確認してみましょう。

大阪でFP相談ならwith my fp

【FP 大阪】自治体の子ども医療費助成制度を確認しましょう!

日本の公的医療保険では、未就学児では2割、小学校入学後は3割負担となっています。お子さんの人数が多いと、ケガや風邪などで病院にかかる際の家計負担は大きくなります。

その負担を軽減することを目的に、全国すべての都道府県と市区町村で設けている子ども医療費助成制度はご存じですか?

子ども医療費助成制度とは?

子ども医療費助成制度とは、各自治体が定めた年齢の子どもにかかる医療費を援助する制度です。病院での支払いなどで、受給者証などを提示することで負担金額が軽減されます。

対象となる子どもや、軽減割合などは自治体ごとで大きく異なります。各自治体のHPに詳細が記載されていますので、確認してみましょう。

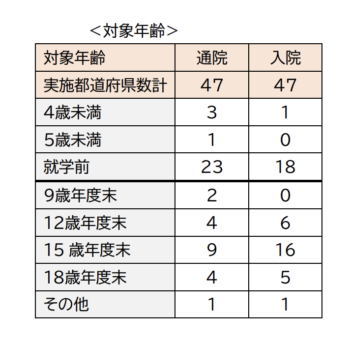

厚生労働省の「乳幼児等医療費に対する援助の実施状況」で報告された、対象年齢と都道府県数の関係は以下の通りです。就学前までが対象となっている都道府県が約半数を占めていることがわかりますね。

助成対象の医療費について

助成対象となるのは医療機関などで支払う金額の中で医療保険が適用になる分のみです。健康診断や、予防接種、入院した時の食事代などは助成対象にはならないのでご注意くださいね。

<助成対象とならない可能性がある事例>

・幼稚園や学校内でのケガ

・小児慢性疾患などの特定疾患の治療

・交通事故など第3者から受けたケガ

ほかの医療費助成や、損害賠償などで医療費がまかなわれる可能性がある上記の場合は、ソーシャルワーカーや地域の保健師に相談してみましょう。

助成を受けるには?

制度についてご紹介しました。では、この助成制度を利用するにはどのような手順を踏めばいいのでしょうか?

とある自治体の申請方法を例として紹介します。

①自治体に出生届を提出する

②健康保険加入手続きをおこない、健康保険証を受け取る

③「子ども医療費助成制度医療証交付申請書」(市区町村で多少名称は変わります)を記入し、窓口または郵送・電子申請のいずれかの方法で申請

「助成」や「申請」といわれると少しハードルが高く感じがちですが、電子申請を受けつけている自治体もあり、手軽になりつつあります。

詳しい制度利用方法はお住いの自治体のHPや窓口で確認してみましょう。

予想外の医療費の備えに

診療時間外に受診すると、医療費が時間外加算や深夜加算などがついて高額になる場合があります。適切な時間やタイミングに受診し、子どもの医療費は国民の保険料や税金から負担、補助していることを忘れずに、子ども医療費助成制度を上手に活用してください。

大阪でFP相談ならwith my fp

逃すな!学資保険の入るベストタイミングは、生まれる前!? 【FP 大阪】

大学の入学費用のアテにしていた「学資保険」が入学前に受け取ることが出来ず、払い込みに間に合わない!!という事例が多くあると聞きます。

学資保険は、申込時に給付金の受け取り年齢を選べる商品があり、高校卒業をイメージして18歳にする人が多いのですが、それが理由で、受け取りが入学金の払い込みに間に合わず、必要な時に使えないということが起こるのです。

では一体どうしたらいいのでしょうか?実は、学資保険の入るタイミングがミソなのです!

先輩ママ・パパはどうしている?

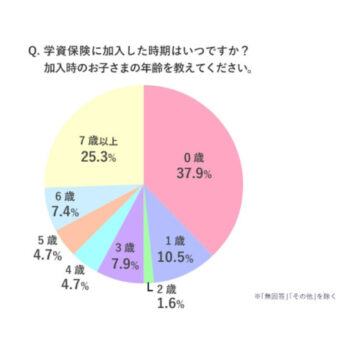

学資保険に加入中、または加入して満期を迎えた先輩ママ・パパに「学資保険に加入したタイミング」を聞くと、子供が「0歳のとき」と答えた方が37.9%で最多の結果が出ました。

【出典】インターネットリサーチ:株式会社ジャストシステム「Fastask」に登録のモニターに実施/実施期間:2019年4月 有効回答数:220(お子さまがいらっしゃる40~69歳の男女)

いつから加入できる?

具体的な年齢は「0歳から」です。また、出生前(妊娠中)から加入できる学資保険も多くあり、妊娠中に学資保険へ加入するメリットは以下のとおりです。

≪出生前に加入する5つのメリット≫

①加入時期が早い分、月々の保険料が安くなる

②積立期間が長くなる

③余裕をもって商品を選ぶことができる

④親(契約者)の万一に備えることができる

⑤早生まれ対策になる

特にポイントなのが、産前に加入したほうが、月々の保険料が安くなることや、しっかり比較検討し保険に加入できる部分になります。

妊娠中に学資保険に申し込む際の注意点

妊娠中の学資保険への申込みを検討している方、以下の点に注意が必要です。

①契約者は慎重に決める

原則として親が契約者となりますが、保障や保険料が変わってくるので、父親と母親のどちらが契約者となるかは慎重に決めましょう。

一家の大黒柱に万一のことがあると、教育費が用意できなくなってしまうリスクが高いため、一般的には、収入の高いほうが契約者となるケースが多いです。ただし、女性は男性と比べて保険料が安く設定されていることが多いので、保険料の安い方が契約者になる手段もあります。

②出産後に手続きを忘れずに

契約時点では、子どもの名前や生年月日などが分からないため、出産後に改めて手続きが必要となります。必ず、忘れずに行いましょう。

③出産後の家計を考慮しにくい

子どもが産まれると、ミルク代やおむつ代などの日用品をはじめ、さまざまな費用がかかるものです。無理のない保険料で契約をしましょう。

無理なく落ちついて備えを

子どもが産まれることは、さまざまなことにお金がかかり、不安に思うかもしれません。

特に、教育費にはまとまった資金が必要です。学資保険は、親である契約者に万一のことがあっても、子どもに教育資金を用意することが可能です。

焦らず、妊娠中で落ち着いたタイミングで子供への備えとして検討してみましょう。

悩む前にまずはご相談ください。

誠心誠意お応えいたします。

3営業日以内にご返信・24時間/365日受付

生活のこと、お金のことなどお気軽に

お問い合わせください。

資料もご用意しておりますのでご希望の方は

記載お願いします。

相談予約フォーム

お電話でもまずはお気軽にご連絡ください。

ご相談の概要をお聞きした上で、ご相談日を決めさせていただきます。